占星術は、地球から見た惑星の動きで説明されています。

一般に使われるジオセントリック・ホロスコープでは、地球を中心に据えて、その周りに12星座を割り当てています。

そして、地球を取り囲む惑星を、牡羊座、牡牛座などと色づけしてゆくのです。

ですので、占星術の世界観は地球中心の天動説なんですよね。

ですが、現代ではご存じの通り、地動説が正しいとされています。

実際には、惑星は地球を中心に回っているわけではなく、太陽を中心に回っているとされているのです。

いったい、「天動説→地動説」はどのように行われてきたのでしょうか?

今回は、天動説から地動説への変化とそれを担った偉人達について解説します。

占星術は「地動説」が唱えられている現在も、必要とされている

元々、占星術は天動説を軸にして発展してきました。

では、地動説が唱えられている現在でも、占星術は有効なのでしょうか?

その点については、鏡リュウジ先生のメッセージをご紹介したいと思います。

科学的に見ると、占星術に根拠はありません。

占星術は元々、地動説でなく天動説に基づいてさまざまな答えを導いてきたものです。

地動説が証明される17世紀までは、占星術は天文学と分かれていなかった。同じ学問だったのです。

しかし、地動説が証明されて以降、天文学と分かれ、科学とは別物として発展してきました。

いまの占星術は、科学的根拠がないことを理解した上で、「火星がここにあるから、あなたは◯◯だ」と答えを導いているんです。

科学的にはナンセンスかもしれないのですが、不思議と当たると感じられる。

占星術を生業にしている人間としては、主観的な人生経験を語る言葉としてはかなりいい線行っていると思う。

天動説はどんなもの?

では、天動説とはどういうものか?を説明します。

地球中心モデル

天動説は、地球を中心に同心円を描くように惑星が進むモデルです。

「この宇宙の中心とはすなわち我々の住む地球であり、その周囲を月や太陽、そのほかの惑星が回る」という理論です。

天動説は、いつ誰によって提唱されたのか?

天動説はいつから、誰によって提唱されたのでしょうか?

紀元前2000年頃〜紀元前1000年頃(古代メソポタミア・エジプト)

初期の天体観測は、農耕や祭祀のために行われました。

太陽、月、そしていくつかの惑星の動きが観察され、記録されていました。

これらの初期の文明では、一般的に地球が宇宙の中心であるという考え(天動説の萌芽)が自然なものとして受け入れられていました。

具体的な宇宙モデルというよりも、観察に基づいた素朴な世界観でした。

たとえば、バビロニアでは天体が神々と結びつけられ、その動きが地上の出来事と関連付けられていました。

古代メソポタミアやエジプトでは、地球が宇宙の中心であるという素朴な世界観が一般的だったと言えるでしょう。

紀元前6世紀〜紀元前4世紀(古代ギリシャ初期)

タレス(紀元前624年頃-紀元前546年頃)

タレスは古代の「ギリシャ七賢人」の一人であり、“哲学の祖”ともいわれる学者です。

万物の根源を水と考えましたが、宇宙論についても言及した可能性があります。

「地球は水に浮かぶ円盤である」と推測していました。

アナクシマンドロス(紀元前610年頃-紀元前546年頃)

タレスの弟子であるアナクシマンドロスは、地球は宇宙の中心にあり、円筒形をしていると考えました。

天体は地球の周りを回る車輪の穴から見える火であるとしました。

アナクシマンドロスは、何にも支えられず無限の中心に浮いている石の円柱の上面に人々は暮らしており、その周りを円形の海洋が取り囲んでいると考えたのです。

さらに、地球以外の星は炎で満たされた巨大な中空の円環で、地球の周りを月の円環が囲み、一番外側に太陽の円環があるとしました。それぞれの円環には穴が開いており、この穴を円環の火が照らすことで、太陽や月を観察できるという考えです。

アナクシマンドロスはこうしたモデルをもとに、世界で初めての天球儀を作ったといわれています。

ピタゴラス(紀元前572年頃 – 紀元前494年頃)

ピタゴラスは、宇宙のすべては数から成り立つと考えました。

また、天体の運動に数学的な調和を見出し、球形の地球が宇宙の中心にあるとしました。

彼は「天球の音楽」という概念も提唱したことが知られています。

ピタゴラスの時代に信じられていたのは、天動説。

当時はみな、太陽や月が地球の周りを動いていると信じ、「なぜ星たちがぶつかることなく、同じリズム(周期)で回転しているんだろう……」と考えていました。そこでピタゴラスは、「ものが動くと音がする。天体も実は動くときに音を発しており、それらは調和する音程である。この音の調和が、宇宙の調和を生み出している。しかし我々の耳は貧弱なので、崇高な宇宙の調和を聞くことはできない」と主張しました。

すなわち、「宇宙が音楽を奏でており、それがこの世の調和をもたらしている」ということです!そして、宇宙の奏でる音楽を「天球の音楽」と呼びました。

紀元前4世紀〜紀元前2世紀(古代ギリシャ後期・ヘレニズム期)

プラトン(紀元前428年頃-紀元前348年頃)

ギリシアの代表的哲学者であるプラトンは、宇宙を広大な球面としてとらえ、天体は円運動をすると考えました。

地球は宇宙の中心に静止し、天体がその周りを回るとする天動説を支持し、太陽や惑星が同心円を描いて回転しているとしたのです。

エウドクソス(紀元前400年頃-紀元前347年頃)

エウドクソスは、地球を中心とする同心円状の球体が連なって宇宙を構成していると考えました。

それぞれの球体は、天体を一つずつ担っており、地球を中心に一定の速度で回転しています。

地球を中心として、太陽、月、惑星がそれぞれ異なる複数の透明な球体に埋め込まれており、これらの球体が互いに関連しながら回転することで天体の見かけの動きを説明しました。

これは、天動説の初期の精密な数学的モデルと言えます。

エウドクソスは、地球を中心とする同心天球の組合せで,太陽,月,惑星の運動を初めて系統的に説明する理論をつくりだし,その後の幾何学的天文学の発展に基礎を与えました。

地球球体説を採用し、また地球を中心に他の天体がその周りを回る天動説の立場に立った。

アリストテレス(紀元前384年頃-紀元前322年頃)

アリストテレスは天動説を体系化しました。

エウドクソスの同心球モデルを発展させ、それを物理的な実体として捉えたのです。

地球は宇宙の中心で、他の天体がそれを取り巻いて回っていると説明。

宇宙は中心の地球からなる地上界と、それを取り巻く55個の同心球からなる天上界に分けられ、天上界は完璧な円運動を行うエーテルで構成されるとしました。

この宇宙観は、中世まで長く支配的な考えとなりました。

アリストテレスはエウドクソスが考えた思考上の同心球をより実在的に考えた。

つまり内側の惑星を表現する同心球群(エウドクソスは3又は4個にしたが、アリストテレスは運動をより精密化するために天体一つ当たりに4又は5個導入した)が外側の惑星を表現する同心球群の一番内側に接続しているとした。

そのため外側の惑星の運動を巻き戻して静止した軸をつくるために逆転球群(天体一つに3または4個)を導入した。

彼の宇宙は合計56個もの同心球が機械的に一つにつながった複雑なものになった。

ヒッパルコス(紀元前190-120年頃)

ヒッパルコスは、天体の観測データをもとに天動説を強化しました。

地球を中心に天体が円運動するモデルを精緻化したのです。

古代の最大の天文学者といわれるヒッパルコス(紀元前2世紀)は,地球のまわりを月・水星・金星・太陽・火星・木星・土星の順に回っているとした。

この考え方をプトレマイオス(100年ごろ〜170年ごろ)がひきつぎ,惑星の複雑な動きを説明できるように修正して,かれの本『アルマゲスト』の中に発表したが,この考えは以後1300年間も通用した。

紀元後

プトレマイオス(アレクサンドリア:2世紀)

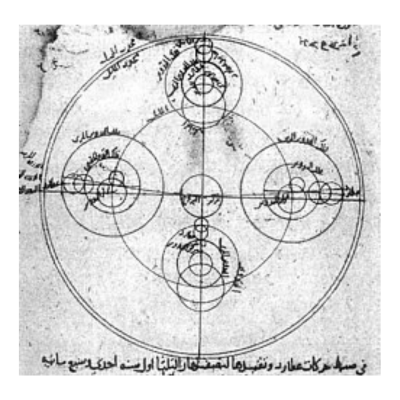

プトレマイオスは『アルマゲスト』を著し、天動説を数学的に完成させました。

惑星の逆行運動などを説明するため、「周転円」や「従円」といった複雑なモデルを使用。

惑星が進んだり戻ったりする動きを説明しました。

基本的には天動説なので、地球を中心に惑星が同心円を描くように進むのは一緒。

しかし、戻ったり、小円を描いたり、不規則な動きをしながら進むモデルです。これにより、惑星の逆行などを説明付けました。

このモデルが1,000年以上も西洋世界の標準となりました。

プトレマイオスの天動説がキリスト教の宇宙観と結びつき、地球中心の宇宙が神の秩序とされたのです。

中世:イスラム世界での天文学(9世紀~13世紀)

プトレマイオスの天動説は、イスラム世界でも広く受け入れられ、キリスト教世界以上に精密な天文学の発展が見られました。

イスラム学者たちは、プトレマイオスの『アルマゲスト』をアラビア語に翻訳し、そのモデルを改良することで、天動説の精度を高めました。

イスラム学者(アル・バターニー、イブン・シャーティルなど)がプトレマイオスのモデルを改良。

一部で天動説の矛盾を指摘しますが、地動説には至りませんでした。

イスラム世界の天文学者は、プトレマイオスのモデルに内在する矛盾(例:周転円の複雑さや、観測とのわずかなずれ)に気づき、それを改良しようと試みました。

一部の学者は、天動説の前提自体に疑問を呈しましたが、宗教的・哲学的制約もあり、地動説にまで踏み込むことはありませんでした。

それでも、彼らの精密な観測データ、数学的手法、翻訳活動は、ルネサンス期のヨーロッパ天文学に大きな影響を与え、コペルニクスの地動説への道を間接的に準備しました。

特に、コペルニクスが参照した天文データや数学モデルには、イスラム天文学の成果が含まれていたと考えられています。

イスラム世界では、ジジ(天文表)と呼ばれる詳細な天体位置の表が編纂されました。

これらは航海、暦の作成、礼拝時間の決定などに使用され、観測精度の向上に寄与しました。

たとえば、スペインのトレドで編纂された「トレド天文表」は、中世ヨーロッパに伝わり、ルネサンス期の天文学に影響を与えました。

アル=バッターニー(858年頃-929年)

アル=バッターニーはシリアの天文学者です。

太陽と月の運動を詳細に観測し、黄道の傾斜角や歳差運動(地球の自転軸のゆっくりとした変化)をより正確に測定しました。

彼のデータは、後のコペルニクスやケプラーにも間接的に影響を与えました。

ナスィールッディーン・トゥースィー(1201年-1274年)

ナスィールッディーン・トゥースィーはペルシアの天文学者です。

マラーガ天文台を設立し、精密な天文観測を行いました。

彼は「トゥースィーの対偶」という数学的手法を開発し、プトレマイオスのモデルにおける不規則な運動をより自然に説明しました。

この手法は、後の西洋天文学にも影響を与えました。

イブン・シャーティル(1304年-1375年)

イブン・シャーティルはダマスクスの天文学者です。

プトレマイオスの周転円モデルに代わる新しい数学モデルを提案しました。

彼のモデルは、惑星の運動を説明するために「従円」を排除し、より単純な円運動の組み合わせを用いました。

興味深いことに、このモデルは後にコペルニクスの地動説モデルと数学的に類似していることが指摘されています。

ただし、イブン・シャーティル自身は天動説の枠組みを維持しており、地動説を提唱したわけではありません。

地動説はどんなもの?

次に、地動説とはどういうものか?を説明します。

太陽中心モデル

地動説は、太陽を中心に惑星が公転するモデルです。

「この宇宙の中心は太陽であり、地球を含む惑星がその周囲を公転する」という理論なのです。

地動説は、いつ誰によって提唱されたのか?

では、地動説は、いつ誰によって提唱されたのでしょうか?

紀元前6世紀〜紀元前4世紀(古代ギリシャ初期)

フィロラオス(紀元前470年頃 – 紀元前385年)

フィロラオスはピタゴラス学派の一員です。

「地球が宇宙の中心ではない」という考えを述べた、最初の人物であるとされています。

天体は、中心点(「中央の火」)の周りを運動するという初期の地動説的アイデアを提唱。

ただし、太陽中心説ではなく、あくまで「宇宙の中心点の周りを天体が回っている」という考え方でした。

紀元前3世紀(古代ギリシャ・ヘレニズム期)

アリスタルコス(紀元前310年頃-紀元前230年頃)

史上初めて、明確に地動説を提唱したとされる人物です。

彼は、太陽が宇宙の中心にあり、地球がその周りを公転し、かつ自転していると考えました。

アリスタルコスは、月の大きさや太陽までの距離を測るための幾何学的手法も開発し、太陽が地球よりもはるかに大きいことを推定しました。

この観点から、大きな太陽が宇宙の中心に静止し、小さな地球がその周りを動く方が理にかなうと主張し、後のコペルニクスに影響を与えました。

しかし、彼の地動説は広く受け入れられることはありませんでした。

彼自身の著作は現存せず、他者の言及によってのみその説が伝えられています。

アリスタルコスの説が受入れられなかった理由

当時の観測技術の限界

地球が太陽の周りを公転していれば、遠い星の見かけの位置が季節によってわずかにずれる「年周視差」が観測されるはずです。

しかし、望遠鏡のない時代にはこれを検出できませんでした。

年周視差が観測されないことは、地球が静止している証拠だと考えられてしまったのです。

アリストテレスの天動説の支配

アリストテレスの宇宙論は、当時のギリシャの哲学や物理学において非常に強力な影響力を持っていました。

彼の説は、地球が宇宙の中心に静止しているという考えに基づいており、多くの学者に支持されていました。

宗教的・哲学的背景

地動説は、当時の宇宙観や人間の位置づけに関する伝統的な考え方と衝突するものでした。

当時は、地球が宇宙の中心であり、人間は特別な存在であるという考えが一般的でした。

それでも、アリスタルコスのアイデアは完全には忘れ去られず、後世のコペルニクスに間接的な影響を与えました。

コペルニクスは『天体の回転について』でアリスタルコスに言及し、彼の先見性を認めています。

ただし、アリスタルコスの地動説がルネサンス期以前に実質的な影響力を持った証拠はほとんどなく、主に歴史的な「先駆者」として評価されています。

ルネサンス時代

ニコラウス・コペルニクス(1473年-1543年)

コペルニクスには「神が完璧を期してこの宇宙を創られたのであれば、その宇宙を照らすランプは部屋の中心に据えるのが最も効率的である」という信仰がありました。

1543年『天体の回転について』を出版

コペルニクスは、当時としては革命的な太陽中心の地動説を唱えていました。

司祭と医者の仕事のかたわら、太陽を中心に真円を描きながら惑星が回っているという地動説モデルをまとめたのです。

しかし、それを公表することはできませんでした。カトリック教会に対する反逆になることがわかっていたからです。

そして『天体の回転について』は、コペルニクスの死後、弟子によって発表されました。

コペルニスクは、膨大な観測データをもとに詳細な地動説に関する論考を書いていたが、それを公表することはしないでいた。

カトリックの聖職者として地動説を発表すると言うことが、カトリック教会に対する反逆になることを十分自覚していたからであった。

しかし、コペルニクスが「地球が太陽の周りを回っている」と言っていることは多くの人に知られていた。

そして、カトリック教会からはもちろん、プロテスタントからも「聖書の記述と異なる」地動説はとんでもない誤謬であり、人を惑わす妄説であると非難され、コペルニクスを気の触れた僧侶と揶揄する人たちもいた。

しかしその晩年に近づいた1540年に、コペルニクスの学説に驚嘆した若い友人のレティクスという人の薦めで手稿の一部をニュルンベルクで公刊した。

ジョルダーノ=ブルーノ(1548-1600)

ジョルダーノ・ブルーノは、イタリアの哲学者・神学者・天文学者です。

16世紀に地動説を支持し、宇宙論において革新的な考えを展開しました。

それは、当時の宗教的・科学的枠組みに挑戦するものでした。

コペルニクス説の発展と無限宇宙論

コペルニクスは太陽を宇宙の中心とする地動説を唱えましたが、その宇宙は有限で閉じたものでした。

ブルーノは、コペルニクスの地動説を支持するだけでなく、さらに踏み込んで宇宙は無限であると主張しました。

彼は、太陽でさえも宇宙に無数に存在する恒星の一つに過ぎず、それぞれの恒星が独自の惑星系を持っていると考えました。

つまり、地球も太陽も宇宙の数ある星の一つにすぎない、という画期的な考え方でした。

これは「神が無限であるならば、その創造も無限であるべきだ」という思想に基づいています。

「あらゆる点が中心」という思想

ブルーノは宇宙に中心はなく、無限に多くの星や惑星が存在し、それらがそれぞれ自身の太陽系を形成していると考えました。

それは、当時の主流の宇宙観(地球中心説や太陽中心説)とは大きく異なりました。

宇宙のどこにいてもその場所が中心であり、あらゆる点が宇宙の中心となりうるとするその考えは、神の無限性と万物の平等を説く汎神論的な思想とも結びついていました。

哲学的な思索や直感から導き出された宇宙観

ブルーノの宇宙論は、コペルニクスのような精密な天体観測や数学的計算に基づいていたわけではありません。

むしろ、彼の哲学的な思索や直感から導き出されたものでした。

しかし、その思想は近代以降の宇宙観を先取りするものでした。

異端としての処刑

当時のローマ・カトリック教会は天動説を支持しており、ブルーノの無限宇宙論や汎神論的な思想は教会の教義と相容れないものでした。

そのため、彼は異端とされました。

そして、約7年間の投獄にもかかわらず自説を曲げなかったため、1600年にローマで火刑に処されました。

彼の最期の言葉は「私に宣告を下されたあなた方のほうが、宣告を受ける私よりも、もっとおそれているのではないか」とされています。

ジョルダーノ=ブルーノは、15世紀にギリシアからもたらされたヘルメス文書という古代の科学に関する文献を解読し、物質をごく微細な原子(アトム)の集合体と見なし、人体から天体まですべての存在をアトムの離合集散で生成し分解すると宇宙観に達した。

ヨハネス・ケプラー(1571年-1630年)

コペルニクスは「太陽を中心に真円を描きながら惑星が回っている」としましたが、ケプラーは惑星の軌道は楕円、惑星は太陽からの距離によって速度が変化すると考えました。

これにより、天体の正確な運行を予測することが可能になりました。

つまり、ケプラーによって、不完全だった地動説は格段に信憑性が高まったのです。

「ケプラーの法則」と言われる学説は、

- 1609年の『新天文学』で発表した「すべての惑星は太陽を焦点とする楕円軌道上を運動し、太陽と惑星を結ぶ線分が均しい時間に描く扇形の面積は一定である」という第一、第二法則

- 1619年の『世界の調和』で発表した「惑星の公転周期の2乗は、楕円軌道の長径の3乗に比例する」という第三法則

の三法則から成り立っている。

これらは、初めて天体の運動を数学的に解明したもので、地動説を実証したとされている。

またこのようなデータの基づいて、数学的な法則を明らかにする方法が、17世紀の科学の特徴として鮮明に出てくる。

ケプラーの法則は後のニュートン力学の土壌となった。

ガリレオ・ガリレイ(1564年-1642年)

コペルニクスの提唱した地動説の理論を引き継いだ人物として最も有名なのがガリレオです。

ガリレオはオランダの眼鏡職人ハンス・リッペルハイが特許を申請した望遠鏡を改良し、天体観測を行いました。

それによって、これまで「光るなにがしか」としか考えられていなかった星々の正体が、じつは地球と同じ球体であると判明したのです。

1632年『天文対話』を出版

『天文対話』は地動説がいかに理論的で、天動説がいかに愚かな考えかを説くものでした。

また、この本は当時の学術書の主流であったラテン語ではなく、広く一般市民も読むことができるイタリア語で書かれていました。

そのため、この本は天動説をゆずらないカソリックの逆鱗に触れ発禁処分になりました。

「それでも地球はまわっている」との名言

そして、ガリレオは異端審問にかけられることになりました。

しかし、ガリレオは「私は本気で地動説を信奉してはいなかった」と主張し、火刑を免れたということです。

その後、「それでも地球はまわっている」との名言を後世に残しました。(ただし、これは史実かどうかは定かではないようです)

ガリレオは地動説の根拠を、一般市民の目に触れる形で示したといえます。

1609年の夏、45歳のガリレイは、オランダで発明された望遠鏡に二つの凸レンズを組み合わせて天体観測に使えるように改良した。

ガリレオがその望遠鏡を天空に向けたとき、宇宙に関する古い観念を捨て去り、コペルニクスの理論を一層有利にする事実が明らかになった。

例えば、完全な球体と考えられていた月の表面はでこぼこした不規則な形をしていた。

金星を観測すると、月と同じように満ち欠けが見られ、自分で光っているのではなく太陽の光が反射していることが判った。

そしてそれは地球ではなく太陽の周りを回っていることの証であった。

近世

アイザック・ニュートン(1642年-1727年)

ニュートンは「万有引力の法則」を発見し、天体の運動を統一的に説明できる理論を構築しました。

これにより、地動説は単なる幾何学的なモデルではなく、物理的な法則によって裏付けられた強固な理論となりました。

惑星運動も「太陽の引力」によるものとして説明されたのです。

1687年『プリンキピア』を発表

ニュートンの『プリンキピア』(1687年)は、万有引力の法則と運動の法則により地動説を物理的に裏付けました。

ケプラーやガリレイは、地球を含む惑星が太陽の周りを回っていることを余すところ無く明らかにし、教会による否定にもかかわらず、合理的な世界観として一般に受け入れられるようになった。

しかしなお、その運動の力はどこから来るのか説明できる学説はなかった。

そこに出てきたのがニュートン(1642-1727)であった。

ニュートンはイギリス経験哲学の流れをくみ、実験と微積分法による軌道計算など数学的理論化をすすめ、1687年にその学説を公表した。

このニュートン力学は「万有引力の法則」として知られ、惑星運動も太陽の引力によるものとして説明され、これが最終的に地動説は疑いのない真理とされるに至った。

まとめ

今回は、天動説vs地動説!ガリレオだけじゃない?占星術の常識を変えた偉人たちについて解説しました。

当記事は三崎律日氏の「奇書の世界史 歴史を動かす“ヤバい書物”の物語」を読んだことがキッカケで執筆しました。

最初は、短い記事の予定だったんですが「この人物も重要だ」「あの人物を書き落としてはいけない」など、どんどん加筆をしていくうちに、ずいぶん長い記事になってしまいました。

こうしてみると、天動説から地動説にいたるまでには長い歴史があり、多くの偉人たちが教会の圧力と戦ってきたんですね。

特に、火刑の処せられても自説を曲げなかったジョルダーノ=ブルーノには頭が下がります。

天動説から地動説への移行は「多くの科学者や哲学者が、命がけで探求を重ねた結果もたらされたもの」という事がよくわかりました。

先人たちの偉業をリスペクトしつつ、これからも、宇宙のしくみについて考察してゆきたいと思います。

コメント